科技日报记者 赵汉斌

夏日的滇池东南岸,驱车前往云南省文物考古研究所石寨山考古工作站的路上,紫色蓝花楹和雪白夹竹桃绵延数公里。

历史上古滇国都邑与益州郡郡治,究竟在哪里?自1956年“滇王金印”发现以来的数十年间,这个历史谜团一直萦绕在考古学界和每一个云南人心头。

在昆明市晋宁区,记者跟随云南省文物考古研究所研究馆员蒋志龙走进这片“时空叠压”的土地——脚下是2000年前的汉代官道;发掘基坑上方,晋宁上蒜第一小学的下课铃声与考古探方里的发掘声交织,恍若一条无形的时光隧道,串联起21世纪与古滇国的青铜烟火与汉王朝郡治的奇幻时空。

一件件文物,实证了《史记》《汉书》等文献记载的“西汉置益州郡”“领二十四县”等史实,同时也揭示了中央王朝通过推行郡县制,对云南实施了有效行政管辖和治理,最终推动西南边疆融入统一的多民族国家的历史发展过程。

探方里的双重发现:从滇国都邑到益州郡治

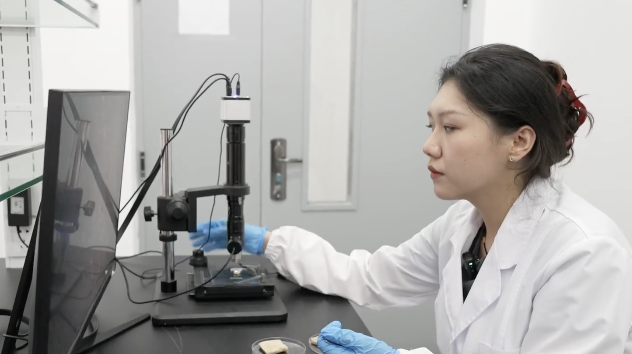

在晋宁区上蒜镇河泊所村外的考古现场,考古队员张艳红俯身在移动工作台内,握一把小铲,轻轻挑开一片木牍上的泥土。“看,有新东西!”她给记者展示了几秒钟前还在泥水中的木简:木色如推刨刚刚推过;汉隶的“蚕头”“波磔”“雁尾”,墨迹清晰。

就在这里,曾发掘出的“始元四年”等纪年简牍,让人兴奋不已。“公元前83年,汉昭帝时期的官方文书,墨迹还能看清‘罪当死’‘滇池以亭行’这些字。”工作站简牍保护工作人员苏东晓耐心地向记者讲解。在超纯净水浸润的恒温恒湿柜中,仿佛2000年前的书吏,刚搁下毛笔。

走进遗址,西南角经发掘清理出魏晋、两汉、春秋三个时期的城墙、城壕、大型木构等遗迹;站在探坑边,曾经的抗洪水利设施、城内河道、建筑区道路等遗存一一呈现。宽阔道路两侧分布着建筑区,建筑区内发现大量柱洞、居住面、水井等居住遗迹;“益州”瓦当、花纹砖、大型屋瓦等建筑材料集中出土,表明数千年前,这里曾存在高规格建筑区。

这里,除了偶尔滑动的桁车,寂静无声,发掘人员有的在开掘外围土方,有的在挑拣陶片,有的在初步清洗最可宝贵的“宝贝”——有字木简。在11号古井边,四位身穿“云南考古”工作服、佩戴安全帽的工作人员,用“绣花”功夫,在湿漉漉的泥土中,不放过任何一片简牍与残片。

“河泊所遗址之所以特别,并入选‘2024年度全国十大考古新发现’,首先在于它的‘双重身份’”。蒋志龙指向工地西侧:“那边是古滇国的核心区,我们发现了密集的居住区、祭祀区和手工业区,出土的‘滇国相印’封泥与石寨山古墓群的‘滇王之印’形成呼应——这里就是古滇国的都邑。”

而东侧的上蒜第一小学片区,则是另一重身份的见证:宽约12米的汉代官道、周长1800米的环壕、叠压的两汉至魏晋城墙,以及“益州太守章”“建伶令印”等2000余枚封泥,共同锁定了西汉益州郡郡治的位置。

“这层层叠叠的堆积,如同历史留给我们的书册。”蒋志龙指向探方壁分层,“最下面是春秋时期的大型木构,推测是水利设施;中间是汉代城墙,用红黏土夹杂螺蛳壳夯筑,既防潮又坚固;最上面是魏晋时期的修补层——三层叠压的城墙,正是印证中央政权与地方文化‘因俗而治’的实物。”

简牍与封泥 解码“郡国并行”的治理智慧

在距离遗址400余米处,新建的文物保护工作站,文物修复、保管、展示设施一应俱全。“这是目前发现的最早的‘云南’地名实物,西汉晚期的。”苏东晓讲解中,带着一份敬畏与珍视,“已发现的5万多枚简牍里,有字的1.4万枚,这也是目前为止云南最大的一批出土文献。”

简牍内容从文告、官方往来文书、司法文书、户版、名籍、书信和典籍无所不包,涉及政区建制、职官制度、赋役制度、司法制度和民族关系等,此外从《论语》残片到邮驿记录,一块块珍贵的“拼图”,几乎完整还原了汉代西南边疆的治理体系。

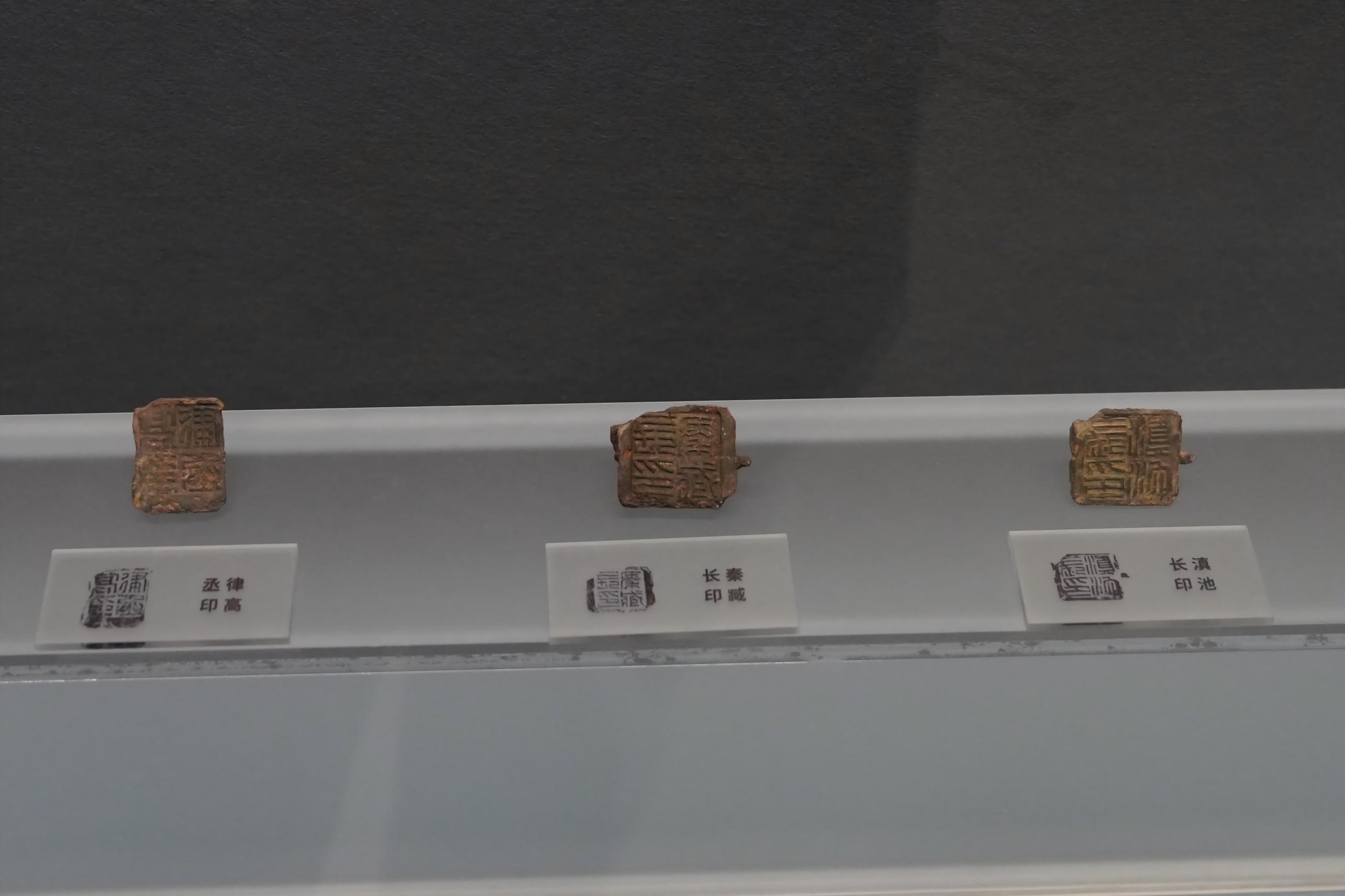

与简牍互为印证的,是2000余枚封泥。在工作站展览厅,“滇国相印”“益州刺史”等封泥位置格外醒目,印纹清晰可辨。“这些封泥,信息量巨大。”团队成员秦龙向记者解释道,“它们是中央与地方文书往来的‘密钥’。‘滇国相印’说明汉武帝在赐滇王金印的同时,还派了‘国相’参与治理;‘益州太守章’则证明郡县制已深入边疆。”此外,滇池、秦臧、叶榆等县长官封泥,可与益州郡下辖24县一一对应。

更令专家振奋的是,一片片简牍中,记载的“都乡”“幸乡新定里”等基层地名。“史书中对汉代‘乡、里’的记录极少。”蒋志龙说,“但这里的简牍不仅写清了‘县—乡—里’三级架构,连‘里正’的职责、赋税的征收都有详细记载——这说明中央政权的行政网络已精准触达边疆村落,填补了秦汉时期郡县制考古实物记录的缺失。”

“益州郡治的发现,证实这里的确是西南地区的一个重镇。”四川大学历史文化学院学术院长、教授霍巍霍魏介绍,可以看到益州郡北面连通巴蜀,往东南过牂牁江连通了今天的两广,也证实了汉非常有效地治理了这一区域,对整个西南边疆起到了一个非常稳定的作用。一枚枚封泥,是非常难能可贵的材料。他希望将来两广地区(古百越),也有类似的材料发现。

古今同频 从螺蛳壳墙到国家认同

离开考古工地,记者走进滇池湿地绿道边的河泊所村。青瓦白墙的民居外,不少老墙仍嵌着密密麻麻的螺蛳壳。“3000多年前,先民就用螺蛳壳垒墙,冬暖夏凉。”村里的老人摸着老墙说,“现在才知道,我们脚下的土地,曾是古滇国的都城、汉代的郡治。”

这种“古今同频”的默契,在遗址周边以至于滇池沿岸随处可见:汉代官道用螺蛳壳和碎陶片铺就,与村民的老墙材料一脉相承;出土的“乐”字瓦当,与附近村落的“化乐村”“乐善村”等地名相承袭;简牍上的“滇池以邮行”机制,与今天的邮政网络遥相呼应。

在河泊所,不仅在于找到古滇和益州的治所,更在于证明了西南边疆与中原文明的深度交融。“它对于民族的情感联络和文化沟通曾经起到过非常重要的历史文化作用,中特别值得注意的是,在这个时期,这里是中原王朝的国际大通道所经之处。”秦汉史专家、中国人民大学教授王子今说。

“云南是一个旅游大省和旅游强省。古渔村旁遗址,将成为人们将来游憩、参观、学习,了解古滇与中原文化的交融文化发挥非常重要的作用。”蒋志龙说,同时,河泊所遗址的考古发现对铸牢中华民族共同体意识,增强文化自信自强,进行爱国主义教育,具有十分重要的现实意义。

随着对该遗址考古发掘工作的推进,以及封泥、简牍释读研究成果的持续推出,中华民族多元一体在西南边疆的历史演进过程将愈发清晰、准确、完整。

千年的风掠过滇池,吹起简牍上的尘埃,也明晰了一个答案:遥远“边疆”,从来不是文明的边缘,而是交融的前沿;“多元一体”的历史,早在河泊所的夯土、简牍与封泥中,一笔一划写成。